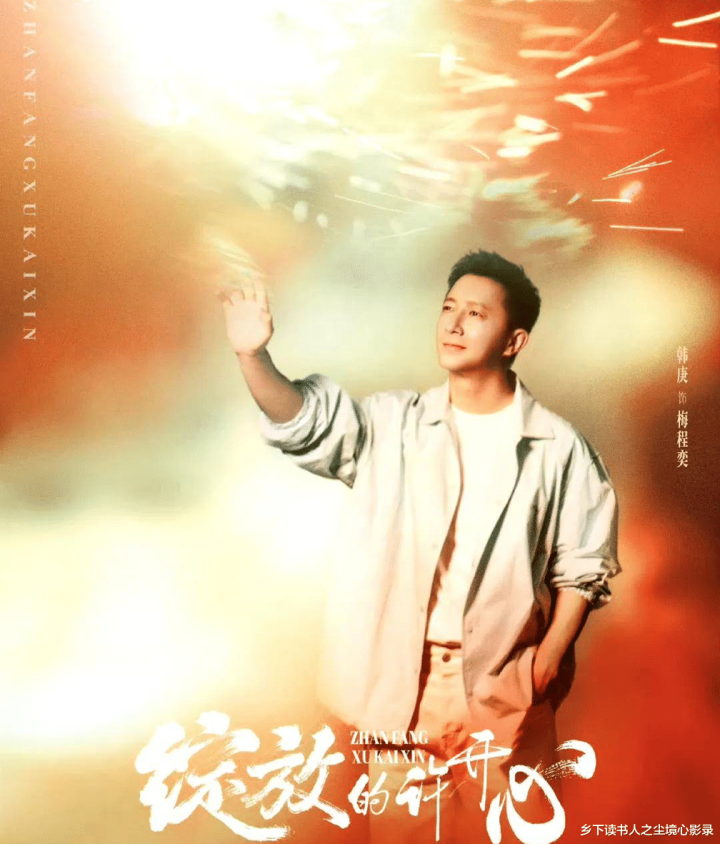

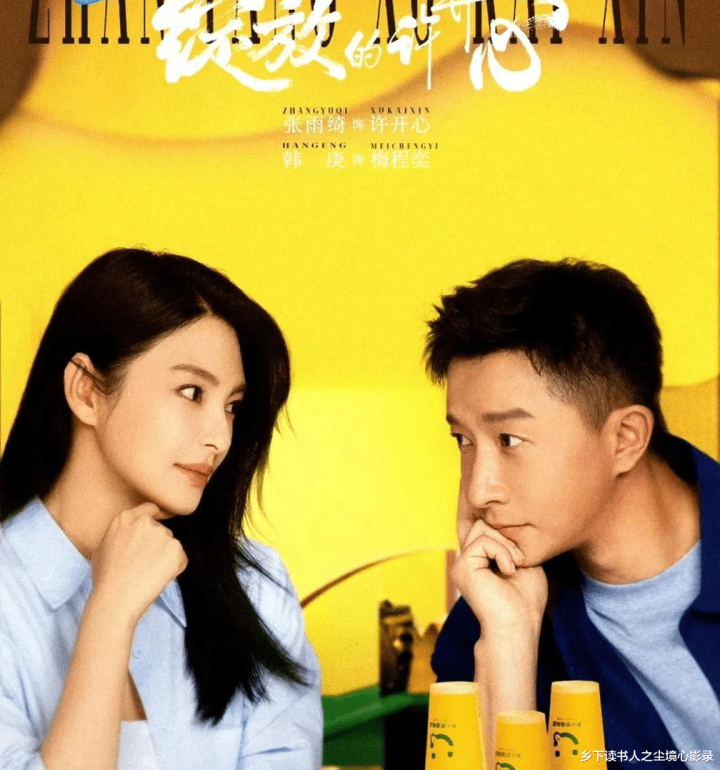

当电视剧《绽放的许开心》以“离婚女性逆袭”为卖点席卷荧屏时,社交媒体上掀起了一场关于婚姻价值的激烈讨论。剧中女主许开心在经历前夫出轨、职场歧视的双重打击后,与精英律师开启二婚生活,最终实现事业爱情双丰收。这种“前半生受尽委屈,后半生遇见真爱”的叙事模板,看似传递了“离婚是重生契机”的积极信号,实则暗藏将幸福简化为“换个人结婚”的认知陷阱。在真实的生活图景里,婚姻从来不是幸福的“充要条件”,自我觉醒才是打破人生困局的核心密码。

一、将复杂人生简化为“渣男淘汰赛”。

《绽放的许开心》的剧情设计充满戏剧性冲突:前夫是典型的“凤凰男”,在岳父资助下创业成功后出轨年轻实习生;二婚对象则是温柔多金的“完美先生”,不仅帮女主打赢离婚官司,还助力其职场晋升。这种“前夫渣化——离婚蜕变——二婚圆满”的三段式结构,本质上是将婚姻价值异化为“伴侣筛选游戏”。

剧中对前夫的刻画充满刻板印象:他既享受妻子家庭的资源,又嫌弃其“强势”;既依赖岳父的人脉,又渴望通过出轨证明“男性魅力”。这种脸谱化的“渣男”形象,掩盖了婚姻破裂的真实复杂性——现实中,多数婚姻危机源于沟通失效、价值观冲突或成长不同步,而非单方面的道德败坏。将前夫简化为“反派”,实质是将女性在婚姻中的困境归因于“遇人不淑”,却忽视了女性自身在关系中的主体性。

更值得警惕的是,该剧将二婚包装成“幸福升级包”。二婚丈夫不仅提供情感支持,还成为女主职场晋升的“人脉跳板”,这种设定暗示着:女性的价值需要通过优质男性来“背书”。当剧情将婚姻从“情感结合”异化为“资源置换”,实则延续了“女性需依附男性实现阶层跃迁”的陈旧叙事。

二、离婚不是“重生开关”,自我觉醒才是破局关键。

在真实生活中,离婚从来不是“一键重启”的魔法。数据显示,62%的离婚女性在三年内未再婚,其中41%表示“尚未完成自我疗愈”。这些数据揭示了一个残酷真相:若未解决婚姻中的核心问题如经济独立、情感依赖、自我认知偏差等,单纯更换伴侣可能只是重复旧模式。

32岁白领的故事颇具代表性。她在发现丈夫出轨后选择离婚,却在一年后陷入新的情感困境:新男友虽无出轨史,却要求她放弃事业回归家庭。白领坦言:“第一次婚姻失败时,我以为换个人就能解决问题;第二次才明白,真正的敌人从来不是某个男人,而是我对‘被爱’的过度渴望。”这种觉醒,正是许多女性从“婚姻依赖”走向“自我负责”的转折点。

心理学中的“关系模式复制理论”也能解释这一现象:童年经历会塑造个体的情感模式,若未通过专业干预或自我觉察打破循环,人们往往会无意识地重复相似的关系剧本。因此,真正的“绽放”不在于是否再婚,而在于能否在挫折中建立清晰的自我边界,学会在关系中保持独立人格。

三、幸福不应被婚姻状态定义。

《绽放的许开心》引发的争议,本质是社会对“成功女性”定义的集体焦虑。剧中通过二婚实现“人生赢家”的设定,暗合了传统观念中“婚姻是女性终极归宿”的思维定式。但现实中的幸福图景远比荧幕复杂:有人选择独身却活得丰盛,有人在婚姻中相互滋养,也有人通过离婚重获自由——关键在于个体能否在关系中保持主体性,而非被婚姻状态定义价值。

当女性不再将幸福寄托于“遇见对的人”,才是真正打破“前夫渣男——二婚绽放”叙事陷阱的开始。

总结。

回到《绽放的许开心》的争议核心:我们需要的不是“二婚逆袭指南”,而是“如何活出自我”的生命教科书。当许开心在剧中说出“我不需要靠婚姻证明自己”时,这句台词本应成为全剧的高光时刻,却被后续“完美二婚”的剧情消解了力量。真正的“绽放”,从来不是通过否定过去或依赖他人实现的,而是在经历挫折后依然相信:我值得被爱。

在这个离婚率攀升、婚姻观念多元的时代,或许我们该重新定义“幸福”——它可能是深夜回家时的一盏灯,可能是职场突破时的成就感,也可能是独自旅行时的自由感。无论选择婚姻还是独身,重要的是记住:人生没有标准答案,你的绽放,从来不需要以“换个人结婚”为前提。

道正网配资-道正网配资官网-靠谱的实盘配资平台-配资网站开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:厦门配资平台手术并不是完全切除腺样体

- 下一篇:没有了